コラム記事

上腕神経叢麻痺

目次

目次

上腕神経叢損傷・麻痺とは

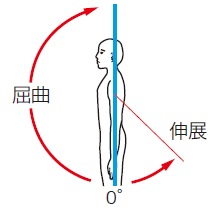

手腕の運動等は、脳からの命令が頚髄から出ている5本の神経根(第5、6、7、8頚髄神経根及び第1胸髄神経根)を通って、各々の末梢神経に伝わることで行われています。この5本の神経が叢(くさむら)のように複雑に交叉している部分を腕神経叢(わんしんけいそう)といいます。

上腕神経叢損傷・麻痺とは、上記腕神経叢が、鎖骨付近で損傷され、肩や腕の運動、知覚が麻痺する傷病です。

腕神経叢の損傷は、首を横にねじり、肩を強く引き下げるような力が加わった時におこりますが、交通事故による上腕神経叢損傷・麻痺が最も多い事故は、バイクの転倒事故です。

バイク運転の場合、転倒時に肩が先に地面に着いて制動された状態で、身体が前方に投げ出されることで腕が強く引っ張られ、同時に神経叢も協力に引っ張られるため、腕神経叢損傷が生じやすいといえます。

なお、鎖骨や第1肋骨を骨折した場合、骨折によって神経叢が直接挫滅され、上腕神経叢損傷・麻痺が発生するというケースもあります。

症状

腕神経叢損傷は過大な牽引力が腕神経叢に働いたために起こります。症状は、損傷した部位や程度により異なりますが、以下のような例が挙げられます。

・腕神経叢がある側頸部から鎖骨上窩に腫脹や疼痛が生じる

・上肢に運動神経麻痺が生じる

(手腕が動かない、腕が上がりにくい、ひじが曲がりにくい、手のひらを上に向けにくい、手指が動きにくい等)

・上肢に感覚神経障害が生じる

(手腕の感覚がない、手腕がしびれる、手の親指側がしびれる、肘と手首の間の部位がしびれる、手の小指側がしびれる等)

・眼瞼下垂、縮瞳および眼球陥没のホルネル(Horner症候群)

・手指の異常発汗が生じる

診断

上記のような症状があるときは、腕神経叢損傷の可能性があります。

今後の治療方針を決めるために、早急に詳しい神経学的診察や検査を受け、腕神経叢のどの部位がどの程度損傷されたのか、特定してもらう必要があります。主な検査の種類をご紹介します。

脊髄造影、CT-ミエロ

後述する引き抜き損傷については、硬膜から造影剤が漏出している所見が確認できるそうです。診断率はMRIよりも高い検査です。

MRI検査

頚部~鎖骨上窩のMRIで、脊髄液の漏出や外傷性髄膜瘤の所見が認められると神経根の引き抜き損傷である可能性が高いそうです。

軸索反射テスト(ヒスタミン皮下注射等)

ホルネル徴候(眼瞼下垂、眼裂狭小、瞳孔縮小)の有無

X線(レントゲン)検査

腕神経叢麻痺になる際に起こりやすい脊椎損傷、鎖骨骨折、肩関節周囲の骨折脱臼などの有無を検査します。

電気生理学的検査

脊髄造影、CT-ミエロ、MRIなどの画像診断でも引き抜き損傷かどうかが判別不能の場合には、電気生理学的検査(腕神経叢を展開して電気刺激を行い、大脳感覚野からの体性感覚誘発電位の有無、頸部硬膜外腔からの脊髄誘発電位の有無により神経の連続性を調べる)が行われることがあります。

治療

損傷の程度の分類は大まかに以下の4通りです。損傷の程度だけでなく、損傷の部位によって症状も治療方針も異なります。腕神経叢損傷では以下の4つの損傷が各部位に混在して存在することが多いため、症状を複雑にしており、診断・治療を困難にしています。

引き抜き損傷

腕神経叢の神経根が脊髄から引き抜かれてしまった状態であり、麻痺の回復は極めて困難、不可能と考えられています。

断裂

腕神経叢が、神経根かそれよりも末端で損傷した状態です。神経移植などにより、神経をつなぐことができ、ある程度の症状回復が期待できると考えられています。

軸索損傷(神経の内部)

神経外周の連続性は温存されているため、この場合は3ヶ月位で麻痺が自然回復すると考えられています。

神経虚脱

神経自体がショックに陥って麻痺等が生じているものの、神経外周も軸索も切れていない状態であるため、3週間以内に麻痺は回復すると考えられております。

腕神経叢の再建が可能と考えられる症例には神経移植術が、再建が期待できない神経根の引き抜き損傷例症例には肋間神経や副神経の移行術が行なわれるようです。

神経の回復が期待できない肩の機能再建術としては、上腕骨と肩甲骨の間の肩関節を固定して、肩甲骨の動きで肩を動かす肩関節固定術、麻痺していない肩周囲の筋を移行する多数筋移行術が行なわれるようです。

肘関節の屈曲機能再建の場合、大胸筋や広背筋が麻痺していなければ、どちらかの移行術が行われるようです。

上位型損傷では、筋力の残存する前腕屈筋群の起始部を上腕骨前面へ移行し肘屈曲再建を行うスタインドラー法が行われるようです。

後遺障害等級

上腕神経損傷の存在が立証できた場合、自賠責保険において認定される後遺障害等級は、その症状に応じ、以下のとおりになります。

| 5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |

| 6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |

| 8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |

| 10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |

なお、両腕に上記に該当するような症状が認められる場合は、それぞれに上記の後遺障害等級が認定されて併合してより高い等級が認定されるか、別途高位の後遺障害(1級4号等)が設定されています。

上腕神経叢の損傷が適切に認定されるためには、上記「診断」の項目で述べたような検査によって、腕神経叢の引き抜きや断裂等の存在を示す他覚的な検査所見が明らかにされなければなりません。そのため、診断書に「腕神経叢損傷」とだけ記載され、何らかの症状があるというだけでは後遺障害等級は認定されません。

その他

腕神経叢損傷については、しばしば誤診ないし過大な診断がみられます。

本当は頸椎捻挫(むちうち)とだけ診断されるべきであるにもかかわらず、明確な所見もなく腕神経叢損傷(麻痺)と診断されてしまうというケースがあります。この事態は、腕神経叢が損傷したというだけでは、検査をしても損傷の部位や程度を確認することが難しいために生じているものと考えられます。

腕神経叢損傷との診断を受けたことにより、必要以上に不安にさせられ、精神的に不安定になり、治療が無用に長期化する場合もあります。

腕神経叢が非常に強く引っ張られるような事故態様であったか、事故直後から上肢の麻痺があったかを思い返し、これらに該当しない場合は、他院にてセカンドオピニオンを受けることが推奨されます。

CONTACT

交通事故に関するご相談は

初回無料です。

まずはお気軽に

お問い合わせください。

0120-551-887

0120-551-887

[受付時間] 平日9:00-19:00

[相談時間] 平日9:00-21:00

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

初回相談無料

初回相談無料