コラム記事

- ホーム

- コラム

-

2020.11.19

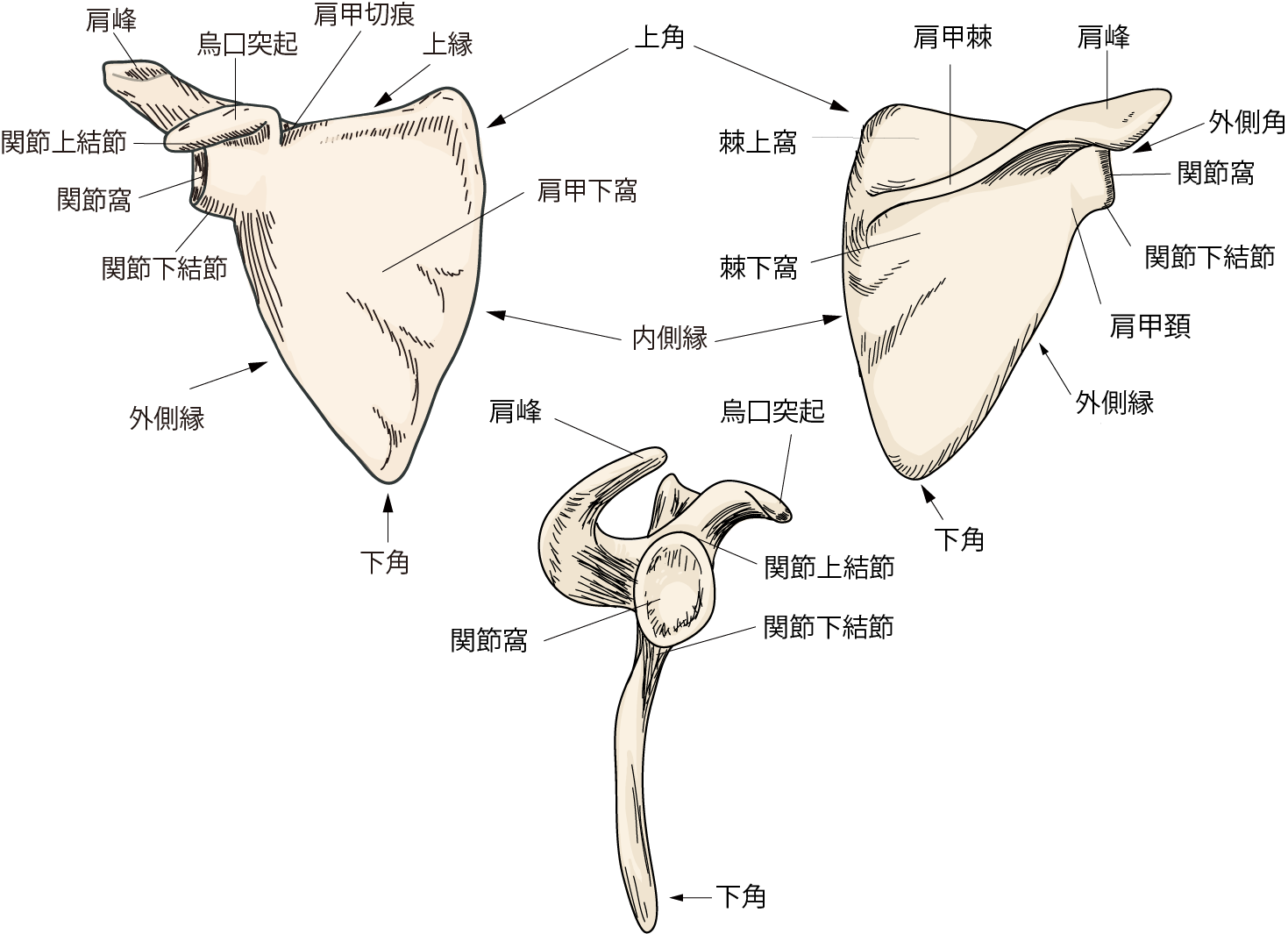

肩甲骨骨折で認められる等級と認定のポイント

肩甲骨骨折は比較的まれな外傷とされていますが、その多くは...

その他のお怪我

上肢(手・腕・肩)

後遺障害

-

2020.07.08

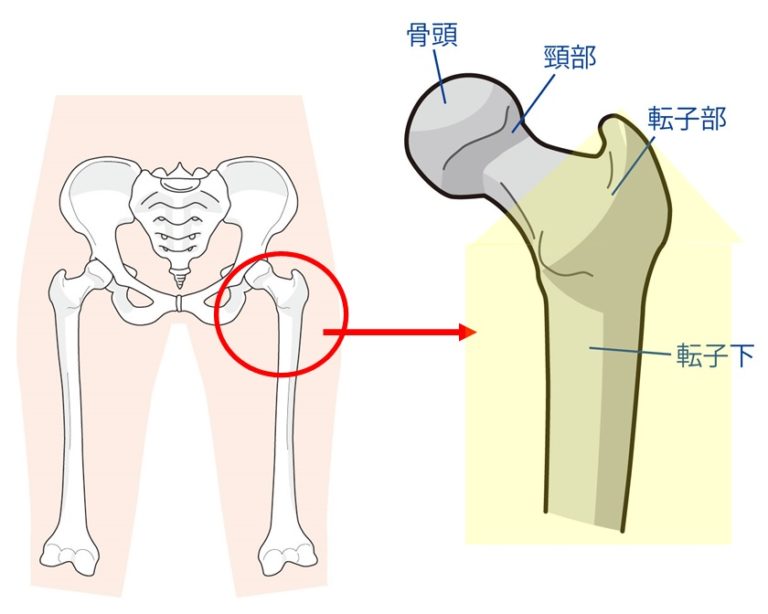

大腿骨骨折で認められる等級と認定のポイント

交通事故で大腿骨を骨折するケースとして、歩いて横断歩道を...

下肢(足・膝・股関節)

後遺障害

-

2020.06.01

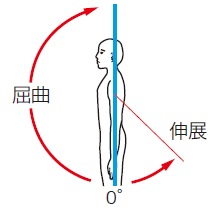

上肢障害が後遺障害として認定される条件

上肢とは、肩関節から指先までの腕全体のことを指します。 ...

上肢(手・腕・肩)

後遺障害

-

2020.05.25

交通事故被害で弁護士に相談する時の費用の相場は?

交通事故の弁護士費用 交通事故被害に遭ってしまった。自分...

弁護士

費用

-

2020.04.23

交通事故で認められる顔周辺(目・耳・鼻・口)の後遺障害

交通事故で傷害を負ってしまい、顔の周辺に後遺障害が残って...

顔(目・鼻・口)

後遺障害

-

2020.04.06

脳外傷・高次脳機能障害に遭った方へ

交通事故で脳外傷を負った方・ご家族の方へ ~早期に弁護士...

高次脳機能障害

頭部

事故直後

ご家族向け

カテゴリー

おすすめ記事

CONTACT

交通事故に関するご相談は

初回無料です。

まずはお気軽に

お問い合わせください。

0466-53-9340

0466-53-9340

[受付時間] 平日9:00-19:00

[相談時間] 平日9:00-21:00

ご相談・お問い合わせ

ご相談・お問い合わせ

初回相談無料

初回相談無料